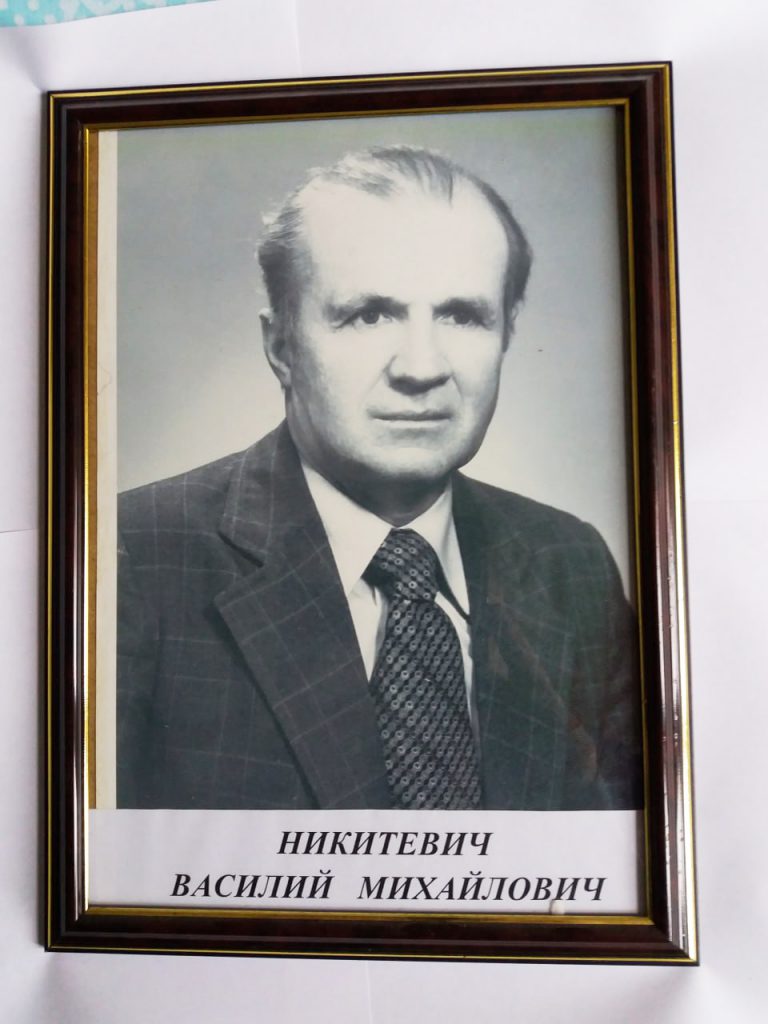

Василий Михайлович Никитевич:

от военного радиотелеграфиста до доктора филологических наук

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Василия Михайловича Никитевича, доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой общего и славянского языкознания ГрГУ имени Янки Купалы с 1979 по 1994 год, который сыграл значительную роль в становлении филологического факультета и развитии его научного потенциала. Впечатляет, что, пройдя ужасы войны, Василий Михайлович выжил и смог достичь таких впечатляющих результатов в своей созидательной деятельности на благо образования и науки. Накануне Великой Победы воспоминаниями о еще одном герое-купаловце поделился его сын – доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии Алексей Васильевич Никитевич.

Врезка: Василий Михайлович Никитевич родился в деревне Туровщина Бегомльского района Минской (в настоящее время, Витебской) области. В 1941 году окончил Ульбинскую среднюю школу Лениногорского района Восточно-Казахстанской области.

В марте 1943 года в свои неполные 18 лет отец был призван в ряды Вооруженных сил СССР. После краткосрочных курсов в Забайкальском военном округе служил радиотелеграфистом сначала в 1007 стрелковом полку 292 дивизии, а потом в 361 отдельном противотанковом истребительном дивизионе. Принимал участие в военных действиях в Маньчжурии (Северный Китай) против Японии. Как участник Великой Отечественной войны отец имел Благодарность Верховного главнокомандующего, был награжден «Орденом Отечественной войны II степени», медалями: «За победу над Японией», «За победу над Германией», «60 лет Вооруженных сил СССР», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.».

Как и многие участники Великой Отечественной войны, отец был очень скуп на воспоминания о тех годах. Несколько эпизодов, ситуаций, о которых просто так и не расскажешь, тем более не напишешь, а лишь подумаешь: избавь нас, Господь, от ужасов войны! Хотя одно воспоминание, правда, имевшее косвенное отношение к событиям Великой Отечественной войны, можно привести. После своей поездки в 1970-м году в ГДР он рассказал очень интересный случай. Пожилая немка не могла перейти дорогу в оживленном движением месте, и никто почему-то не приходил к ней на помощь. Когда отец помог ей перейти, она не без удивления спросила его: «Откуда Вы?», на что он не без гордости ответил ей по-немецки: «Я сын России!».

После демобилизации, в 1946 – 1949 годах Василий Михайлович работал учителем и завучем старших классов в Куйганской и Дмитриевской СШ Алма-Атинской области. С 1947 по 1949 годы учился заочно на филологическом факультете Казахского государственного университета. С 1949 года – асисстент, позднее – старший преподаватель кафедры русского языка КазГУ(Алма-Ата). После завершения аспирантуры в 1953 году защитил в МГУ имени М.В. Ломоносова кандидатскую диссертацию «Модальные функции глаголов изъявительного наклонения в русском языке». С 1953 по 1976 годы – доцент кафедры русской филологии КазГУ. Уже в этот период своей научно-педагогической деятельности В.М. Никитевич сумел обратить на себя внимание вышедшей в Москве в 1963 году монографией «Грамматические категории в современном русском языке».

В 1974 году в Институте русского языка АН СССР Василий Михайлович защитил докторскую диссертацию. Уже защитив кандидатскую и докторскую диссертации, оппонируя диссертации, занимаясь экспертизой в Экспертном Совете ВАК, я знаю, как при планировании кандидатской, докторской, думают над формулировкой темы. Все стараются быть современными (соответствовать актуальным направлениям в лингвистике) и, вместе с тем, чтобы формулировка темы диссертации была понятной большинству ученых, становилась, если можно так выразиться, в ряд с теми, к которым привыкли…И вот я мысленно обращаюсь к самому началу 70-х годов прошлого века, к многочисленным и вполне обычным (никак не режущим чей-то слух!) формулировкам тем диссертаций по словообразованию, и вдруг на этом фоне тема докторской диссертации «Субстантив в составе номинативных рядов (К проблеме деривационной грамматики)», которая в то время для многих дериватологов была совершенно новой и в чем-то даже революционной! И защита не где-нибудь на периферии той огромной когда-то страны, а в Москве, в Институте русского языка АН СССР! И оппоненты: О.С.Ахманова, Е.А.Земская, Л.Ю.Максимов! Какой научной смелостью надо было обладать, чтобы решиться представить на защиту исследование, обладавшее такой степенью новизны! Сейчас принято говорить о допустимом объеме диссертационных исследований! Кандидатская диссертация – не более 100 страниц, докторская – 200. И, соответственно, количество глав: кандидатская 2 – 3, докторская 4 – 6…А если содержание исследования выходит за рамки всего этого? Как быть? А если человек думающий, талантливый…и его просто захватывает сам процесс научного поиска! И в этом смысле его не остановить! У докторской диссертации Василия Михайловича Никитевича – 8 глав!

После присвоения ученой степени доктора филологических наук и получения звания профессора с 1977 по 1979 год Василий Михайлович являлся заведующим кафедрой русской филологии в Казахском государственном университете.

В 1979 году Василия Никитевича приглашают в Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, в котором он работал сначала в качестве заведующего кафедрой русского языка, а впоследствии заведующим кафедрой общего и славянского языкознания (по 1994 год).

Хорошо известный в СССР ученый, создавший целое направление в дериватологии и собственную научную школу, автор концепции теории номинативной деривации, Василий Михайлович Никитевич сыграл значительную роль в становлении филологического факультета ГрГУ имени Янки Купалы, развитии его научного потенциала. На лингвистических просторах такой огромной страны, как СССР, в теории словообразования в авангарде имели место 4 концепции понимания деривации как процесса, и автором одной из них был профессор В.М. Никитевич. По словам Елены Самойловны Кубряковой – известного в научном мире специалиста по общим и частным вопросам языкознания – «теория номинативной деривации являлась одной из наиболее ранних версий когнитивной лингвистики».

Важнейшие положения теории номинативной деривации нашли отражение прежде всего в докторской диссертации Василия Михайловича Никитевича, а также в монографиях «Словообразование и деривационная грамматика», «Основы номинативной деривации», «Теоретические основы деривационной грамматики».

Имя профессора В.М. Никитевича хорошо известно не только на постсоветском пространстве, но и в целом ряде славистических центров Европы, о чем, в частности, свидетельствует и высокий индекс цитируемости его работ и в настоящее время. Василий Михайлович являлся организатором всесоюзной, а впоследствии и международной научной конференции «Словообразование и номинативная деривация в славянских языках», которая регулярно проводилась им в ГрГУ имени Янки Купалы (1982, 1986, 1989, 1992) и благодаря которой высокий научный потенциал филологической школы Гродненского университета был хорошо известен в лингвистических центрах и университетах многих стран. Научный авторитет лингвиста был столь высок, что на первую конференцию в 1982 в Гродно (не в Москву!) «Словообразование и номинативная деривация в славянских языках» приехало более 60 докторов наук, лингвистов, известных на весь Советский Союз. Среди участников конференции можно было увидеть ведущих ученых, авторов классических трудов по словообразованию, грамматике, теории языка, сопоставительному языкознанию.

Василий Михайлович Никитевич был не только талантливым ученым-лингвистом, но и прекрасным преподавателем! Студентов он учил думать, размышлять! Когда он читал лекции в аудитории по дисциплинам, представленным в вузовских учебниках, например, по морфологии, сразу становилась понятной разница между значениями слов преподаватель и ученый! Может быть, и поэтому у Василия Михайловича было очень много настоящих учеников и последователей. В наше время далеко не каждый профессор может похвастаться 27 защитившимися кандидатами наук. Причем некоторые из них впоследствии стали докторами наук.

Удивительно, но факт: теория номинативной деривации – главное детище профессора В.М. Никитевича – продолжает жить и сейчас в работах его многочисленных учеников и последователей, подтверждая свою жизнеспособность и актуальность.

Профессор кафедры русской филологии

Алексей Никитевич